「雛人形の右大臣って、なんで顔が赤いの?」と子どもに聞かれて答えに困ったことはありませんか?

この記事では、雛人形の右大臣の赤い顔の秘密と、左大臣との序列についてわかりやすく解説しました。

これを読めば、ひな祭りをもっと楽しく、家族みんなで意味を知りながら雛人形を飾れますよ。

雛人形の右大臣と左大臣の基本とは

右大臣・左大臣ってどんな役職?

雛人形の「右大臣」と「左大臣」は、平安時代の朝廷に実際にあった役職がモデルになっています。左大臣と右大臣はともに高位の官職で、国の政治を支える重要なポジションでした。実際には左大臣の方が位が高く、右大臣はその次に位置づけられていました。雛人形ではこの二人が内裏雛の両側に配置され、雛壇を守るように立っています。子どもに「これは誰?」と聞かれたときには、「お雛様を守る大切なおじいさんとお兄さん」と教えてあげるとわかりやすいですよ。

雛人形における大臣の配置

雛人形を飾るとき、右大臣と左大臣は一般的に三人官女よりも下の段、五人囃子の上に並べることが多いです。配置は地域によっても異なり、関東と関西では左右が逆になることもあります。基本的には内裏雛に近い側に左大臣を、遠い側に右大臣を置きます。これは左大臣の方が格が高いからです。家族で飾るときには「こっちが左大臣だよ」と位置を確認してみましょう。

大臣は何を持っているの?

右大臣と左大臣の手には弓矢や杖、扇子などが持たされていることが多いです。これはお雛様を護衛する意味が込められています。また、武士としての勇ましさを表す小物も多く、時代を感じさせるデザインが魅力です。特に弓矢は魔除けの意味もあるので、子どもの健やかな成長を願う親の思いが込められているんですよ。

大臣はどんな役割があるの?

雛人形の中で大臣たちは「守護役」としての意味合いが強い存在です。お内裏様とお雛様のそばで悪いものが近づかないように見張っています。また、大臣の存在は平安貴族の華やかさを演出する重要な役割でもあります。だからこそ、表情や衣装の細部まで作り込まれていて、大臣がいるだけでお雛様の世界観がグッと広がるのです。

右大臣と左大臣の服装の違い

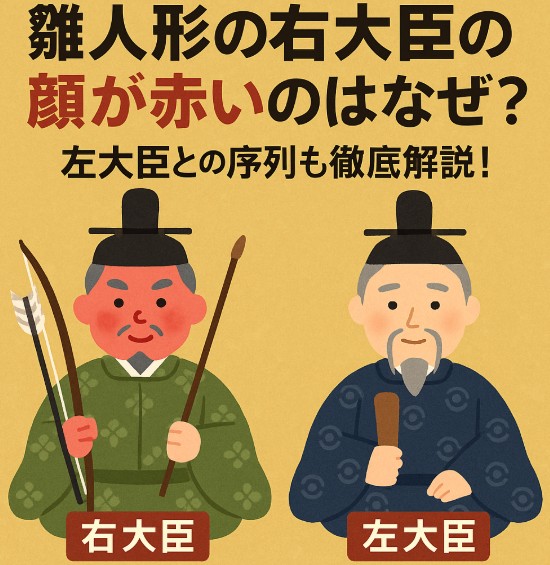

右大臣と左大臣の衣装には年齢の違いが反映されています。左大臣は年長者として髭を生やした姿が多く、格式高い装束をまとっています。一方、右大臣は比較的若者として描かれ、顔が赤くなっていることも特徴です。この違いを比べて見ると、より雛人形の楽しみ方が広がります。家族で「どっちが左大臣かな?」と探してみてくださいね。

右大臣の顔が赤い理由

右大臣の顔色が違うのはなぜ?

雛人形をよく見ると、右大臣の顔がほんのり赤いことに気づく人は多いでしょう。これは、右大臣が若者として表現されているからです。赤ら顔は若さや血色の良さを表していて、健康で活発なイメージを伝えています。昔から日本では赤い色に魔除けの力があると信じられており、子どもが健やかに育つようにという願いも込められているのです。

年齢の設定と表情の意味

雛人形では、左大臣が年配の賢者、右大臣が若くて力強い青年として作られています。だから右大臣の表情は少し力強く、顔色も生き生きとしています。これは「若さ=活力=守る力が強い」という意味があるからです。お雛様のそばに若者と年配者の両方を配置することで、知恵と力のバランスを保つ役割もあるのです。

酒に酔っている説とは?

一部では右大臣の赤い顔は「お祝いの席でお酒を飲んで酔っ払っているから」とも言われています。これは平安貴族の宴の様子を模しているという説で、楽しくお祝いをしている雰囲気を表現しているとも考えられています。実際に昔の雛人形には、お酒の席を楽しむ貴族の姿をモチーフにしたものもあったそうですよ。

武勇を表す顔色の意味

右大臣の赤い顔は、もう一つ「武勇」を象徴しているとも言われます。戦国時代には顔を赤く塗って戦に挑む武士もおり、「赤い顔=勇ましい戦士」というイメージが根強く残っています。雛人形の右大臣も、若さと強さを象徴する存在として赤い顔をしているのです。

現代の雛人形ではどうなっている?

現代の雛人形では、右大臣の顔がそれほど赤くないものも増えています。これはインテリアとしての美しさや、現代の感覚に合わせたデザインが増えているためです。ただ、伝統を重んじる老舗の人形店では、昔ながらの赤ら顔の右大臣が今も大切に作られています。どちらを選ぶかは家庭の好み次第ですが、赤ら顔には魔除けや健康を願う意味が込められているので、知っておくと愛着が湧きますよ。

左大臣と右大臣の序列の違い

実際の官職の序列とは?

平安時代の朝廷では、左大臣が右大臣よりも格上でした。これは「左が上位、右が下位」という中国の影響を受けた序列の考え方が基になっています。当時の天皇の左側に座る人が最も偉いとされていたのです。そのため、雛人形でも左大臣は年長で賢く、格式高い人物として表現されています。

雛人形の並べ方と序列

雛壇に並べるときも、この序列を表すために左大臣は向かって右側(お雛様から見て左側)に置きます。一方、右大臣は向かって左側に配置されます。ただし地域によっては逆の場合もあり、京都などでは京都御所の慣習にならって左右が入れ替わることもあります。家族で飾る際には、地域の伝統を調べてみるのも楽しいですよ。

左大臣が偉い理由

左大臣が右大臣より偉いのは、単に年長というだけでなく、知恵と経験を備えた国の大黒柱として尊ばれていたからです。そのため雛人形でも、左大臣は白髪や長い髭で年配の姿をしています。これにより「家庭を守る知恵と落ち着き」が表現されているのです。子どもに伝えるときは「おじいさんのように家族を見守っているんだよ」と話すとわかりやすいですね。

昔と今で違う配置とは?

実は雛人形の左右の配置は時代や地域で変わることがあります。例えば京都御所の伝統では天皇から見て左が右大臣、右が左大臣という逆の並びになります。そのため、伝統を重んじる京雛では左右が入れ替わっていることも珍しくありません。自分の家の雛人形がどちらの流れか調べてみるのも、ひな祭りをもっと楽しむポイントです。

地域差があるって本当?

関東と関西では雛人形の配置に違いがあります。関東では「向かって左が男雛、右が女雛」とされていますが、関西では逆に「男雛が向かって右、女雛が向かって左」とするのが一般的です。大臣の配置も同様に逆になります。家族でどちらの配置にするか話し合ってみると、地域文化を学べる良い機会になりますよ。

雛人形の大臣をもっと楽しむ豆知識

大臣の小物の意味

大臣が持っている弓や杖には、魔除けや厄除けの意味があります。昔から弓矢は邪気を払うと信じられてきました。杖は長寿を願う象徴でもあります。小物一つ一つに意味があるので、お子さんと一緒に「この弓は何のため?」と話しながら飾るとひな祭りがもっと楽しくなります。

大臣にまつわる昔話

右大臣と左大臣には、実際にモデルとなった人物がいるとも言われています。平安時代の有名な大臣がモデルだという説もありますが、確かなことは分かっていません。しかし、昔話として「勇ましい若者と賢い年長者が姫を守った」という物語が残っていて、雛人形はその物語を形にしたとも伝えられています。

江戸時代の雛人形と大臣

江戸時代には、武家の家で雛人形を飾ることが盛んになり、大臣の装いも豪華になっていきました。武士の家柄を表すように弓矢が立派になったり、衣装に家紋が入ったりすることもありました。当時の雛人形を見ると、歴史を感じられてとても興味深いですよ。

大臣に込められた願いとは?

雛人形の大臣には「子どもを守り、健やかに成長させる」という親の願いが込められています。右大臣の若さと力、左大臣の知恵と経験の両方が揃うことで、バランスの取れた守護が完成するのです。雛人形はただの飾りではなく、家族の幸せを願うシンボルなのです。

大臣を飾るときのポイント

大臣を飾るときは、内裏雛とのバランスを考えて位置を決めるのが大切です。また、弓矢や杖が外れやすいので、飾りつけのときは慎重に扱いましょう。大臣の表情を楽しむためにも、明るい場所に飾るのがおすすめです。家族みんなで協力して飾れば、ひな祭りの思い出がより深まります。

雛人形の大臣にまつわる疑問Q&A

右大臣と左大臣がいない雛人形もある?

最近はコンパクトな雛人形が人気で、五人囃子や大臣が省略されているタイプも増えています。大臣がいないからといって不吉ということはなく、スペースに合わせた現代的な形です。ただ、大臣がいるとより伝統的な雰囲気になるので、飾る楽しみも増えます。

顔色が赤くない人形もあるの?

現代の雛人形では右大臣の顔がそれほど赤くないものもあります。これは現代の美的感覚やインテリア性を重視してデザインされているからです。しかし、昔ながらの赤ら顔の右大臣は縁起物として根強い人気があります。購入時に好みに合わせて選んでみてください。

右大臣・左大臣の置き方のコツは?

大臣は内裏雛の両脇にバランスよく配置するのが基本です。弓や杖が他の人形とぶつからないように少し角度をつけるのもポイントです。飾るときは「どっちが左大臣かな?」と確認しながら配置すると、家族で会話も弾みますよ。

大臣だけ買い足すことはできる?

大臣だけを後から買い足すことも可能です。ただし、人形の大きさや衣装の雰囲気がセットと合わないと不自然になることもあります。買い足すときは、同じ人形店に相談するのがおすすめです。プロのアドバイスを受けることで、雛壇全体のバランスが崩れません。

子どもにどう説明するのが良い?

子どもに「右大臣の顔が赤いのはどうして?」と聞かれたら、「若くて元気だから赤いんだよ」と伝えてあげるとわかりやすいです。また、「左大臣はおじいちゃんみたいに賢い人だよ」と説明すると、雛人形に込められた意味を楽しく学べます。

まとめ

雛人形の右大臣の顔が赤いのは、若さや武勇、魔除けなど様々な意味が込められています。そして左大臣との序列は、実際の平安時代の官職の上下関係を模したものです。雛人形を飾るときは、このような意味を知っているとより一層楽しめます。家族で飾るひな祭りが、子どもの健やかな成長と家庭の幸せを願う大切な行事になりますように。