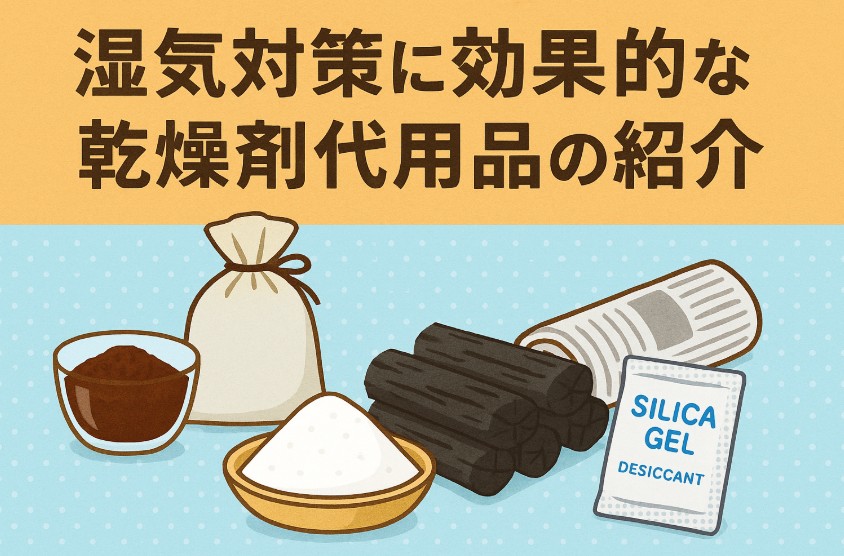

ジメジメした梅雨や雨の日が続くと、気になるのが家の中の湿気。気がついたらクローゼットや靴箱にカビが…なんてこと、ありませんか?でも市販の乾燥剤を何個も買うのはちょっともったいないですよね。実はお茶っぱやコーヒーかす、新聞紙など、身近にあるものでもしっかり湿気を取ることができるんです!今回は、誰でもすぐに試せるお財布にも環境にも優しい乾燥剤代用品と、もっと効果的に湿気対策するコツをたっぷり紹介します。この記事を読めば、もうジメジメとはおさらば!カビやダニを寄せ付けない快適な暮らしを手に入れましょう。

\話題の商品をランキングでチェック/ 楽天ランキングペ ージはこちら<PR>

湿気がたまる原因と乾燥剤の役割を知ろう

湿気が家の中でたまりやすい場所はどこ?

家の中で特に湿気がたまりやすい場所を知っておくことは、湿気対策の第一歩です。代表的なのは、クローゼットや押し入れ、靴箱、浴室、洗面所、キッチンのシンク下などです。これらの場所は通気性が悪く、温度差が生じやすいため結露が発生しやすくなります。例えば、クローゼットの奥に冬物のコートや布団を入れっぱなしにしていると、そこに湿気がこもってカビの原因になります。靴箱も、濡れた靴をそのまま入れておくと湿気がこもってしまいます。さらに、キッチンのシンク下は水を扱う場所なので湿気が上がりやすいです。こうした場所は普段あまり開け閉めしないので、湿気が逃げずにたまりやすいのです。だからこそ、まずは家のどこが湿気をため込みやすいのかを知り、そこに応じた乾燥剤や代用品を置くことで効果的に湿気を防げます。場所ごとに適した方法を選ぶのがポイントです。

湿気がもたらすカビやダニのリスク

湿気がたまると、家の中で一番困るのはカビやダニの発生です。カビは空気中に胞子を飛ばして広がるので、放置すると壁紙や家具、衣類などに黒いシミができてしまいます。特に梅雨時期や夏場は高温多湿になるため、カビが繁殖しやすくなります。また、カビは見た目だけでなく、アレルギーや喘息の原因になることもあるので健康面でも要注意です。一方でダニも湿気が大好きです。特に布団やカーペット、クッションなどの繊維の中に潜んで、増殖します。ダニの死骸やフンもアレルゲンになり、くしゃみや肌荒れの原因になります。だからこそ、湿気をしっかりと抑えることは家族の健康を守ることにつながるのです。乾燥剤や代用品を活用して、湿気をため込まない生活習慣を意識しましょう。

市販の乾燥剤と手作り乾燥剤の違い

湿気対策として、市販の乾燥剤を使っている方も多いでしょう。市販の乾燥剤は吸湿力が高く、手軽に置くだけで湿気を取ってくれるのでとても便利です。しかし一方で、使い捨てタイプが多く、コストがかかりがちです。そこで注目されているのが、家にあるもので代用できる手作り乾燥剤です。例えば重曹やコーヒーかす、新聞紙などは、身近にあってコストもかからないので手軽です。市販のものほど強力ではありませんが、こまめに交換したり組み合わせて使うことで、十分に湿気対策ができます。また、手作り乾燥剤は環境に優しくゴミが少ないのもメリットです。市販品と手作りを上手に使い分けて、場所や季節に合わせて賢く湿気対策をしましょう。

乾燥剤が必要になる季節とタイミング

乾燥剤が必要になる季節は、梅雨から夏にかけてが代表的です。特に梅雨は1年の中で最も湿度が高くなる時期なので、家の中に湿気がたまりやすくなります。夏場も冷房で室内と外気の温度差が生じ、結露が発生することがあります。さらに、冬場でも結露が多い窓周辺や押し入れの奥など、気温差がある場所は湿気が発生しやすいです。意外と見落としがちなのが春先で、雪解けや気温差で湿度が高くなることもあります。一年を通して、湿気を感じたときや結露が気になるタイミングで乾燥剤を置くのがベストです。特に雨の日が続くときや、部屋干しが多いときは湿気対策を強化しましょう。

家庭でできる簡単な湿気チェック方法

家の中の湿気をチェックするのは難しそうに思えますが、簡単にできる方法があります。まず、結露がよくできる窓ガラスやサッシを見てみましょう。結露がたまっていれば、室内の湿度が高めです。また、クローゼットの奥に手を入れてみて、ひんやりと感じたら湿気がこもっている証拠です。壁紙に黒ずみがあったり、カビ臭さを感じる場合も要注意です。市販の湿度計を設置するのもおすすめです。最近ではデジタル表示のものが手頃な価格で手に入るので、目安にできます。湿度が60%を超えるとカビが発生しやすくなると言われています。定期的に湿気のたまり具合をチェックして、早めに乾燥剤や代用品で対策を始めることが、カビやダニを防ぐコツです。

キッチンにあるもので作れる乾燥剤代用品

使い終わったお茶っぱの再利用法

お茶を淹れた後に出る茶殻、実は優秀な乾燥剤代用品になります。緑茶や紅茶などのお茶っぱには脱臭効果と吸湿効果があるので、乾かして小袋に入れるだけで簡単な乾燥剤に早変わりです。方法はとてもシンプルで、まず茶殻を広げて新聞紙などの上でよく乾かします。湿ったままだと逆にカビの原因になるので、しっかりと乾燥させるのがポイントです。完全に乾いたらお茶パックやガーゼ袋に詰めて、靴箱やクローゼットの中に置いてみましょう。湿気を取るだけでなく、ほのかな茶葉の香りで消臭効果も期待できます。また、数週間経って効果が薄れてきたら、新しいお茶っぱに取り替えるだけ。お茶を飲んだ後にゴミとして捨てていた茶殻を有効活用できるので、環境にもお財布にも優しい方法です。毎日の習慣としてぜひ試してみてください。

コーヒーかすを乾燥剤にする方法

コーヒーを淹れた後に残るコーヒーかすも、実は湿気取りとしてとても優秀です。コーヒーかすには消臭効果もあるので、靴箱や冷蔵庫の中、クローゼットなど幅広く使えます。まず、使ったあとのコーヒーかすはそのままだとカビが生えるので、しっかりと乾燥させることが重要です。平らなお皿や新聞紙に広げて風通しの良い場所に置き、完全に水分を飛ばしましょう。乾いたらお茶パックや布袋に詰めて、除湿したい場所に置くだけでOKです。また、瓶などに入れて玄関に置いておくと、湿気だけでなく靴のにおいも吸ってくれます。ポイントは定期的に交換することです。吸湿力が落ちてきたら新しいコーヒーかすに替えれば、ゴミも減らせて一石二鳥です。毎朝のコーヒータイムが、家の湿気対策につながるなんてちょっと嬉しいですよね。

重曹を使った湿気取りアイデア

掃除や脱臭でおなじみの重曹は、実は湿気取りにも活用できます。重曹は細かい粉末なので空気中の湿気を吸い取りやすく、使い方もとても簡単です。小皿や空き瓶に重曹を入れて、湿気が気になる場所に置くだけでOKです。クローゼットの棚の上、靴箱の隅、キッチンのシンク下など、どこでも活躍します。さらにアロマオイルを数滴垂らせば、湿気取りに加えてほのかな香りも楽しめます。重曹は湿気を吸うと固まってくるので、固まってきたら新しいものに入れ替えましょう。使用後の重曹は掃除や排水口の掃除に再利用できるのも嬉しいポイントです。湿気を取るだけでなく、家中を清潔に保つ助けにもなるので、ぜひ試してみてください。

塩を使った簡単除湿テクニック

キッチンに必ずある塩も、実は湿気を吸いやすい性質を持っています。昔から食材を保存する際に塩を使うのは、この吸湿性が理由です。除湿に使うときは、小皿やカップに塩を入れて湿気が気になる場所に置くだけです。湿気を吸うと塩が固まってくるので、固まったら砕くか新しい塩に交換しましょう。より効果を高めたい場合は、さらしや布袋に塩を入れて靴箱やクローゼットに吊るすのもおすすめです。ただし、湿気を吸った塩は調理には使わないように注意してください。塩は安価で手に入り、手軽にできる湿気対策として非常におすすめです。

お菓子のシリカゲルを再利用するコツ

お菓子や海苔などに入っている小さなシリカゲル、捨ててしまいがちですが実は再利用できます。シリカゲルは高い吸湿力があり、小さくても意外とパワフルです。捨てずに取っておいて、小物入れやアクセサリーボックス、カメラ機材の保管に使えば大切な物を湿気から守れます。シリカゲルは吸湿力が落ちてきても、電子レンジで加熱することで水分を飛ばして復活させることができます。袋の表示を確認して、耐熱可能な場合は数分チンして完全に冷ましてから再利用してください。小袋を集めて布袋にまとめて使えば、広い範囲の除湿も可能です。ちょっとした工夫でお菓子のシリカゲルが立派な湿気対策アイテムになるので、次からはぜひ捨てずに活用してみてください。

クローゼットや靴箱の湿気対策に使えるもの

新聞紙でできる簡単除湿方法

新聞紙は実はとても優秀な除湿アイテムです。紙には湿気を吸い込む性質があり、特に新聞紙はインクの吸湿力も手伝って高い効果を発揮します。クローゼットの棚や靴箱の底に敷くだけで湿気を吸収してくれるので、コストをかけずに簡単に湿気対策ができます。靴の中に丸めた新聞紙を入れておくと、靴内の湿気とニオイを同時に取ってくれるのも嬉しいポイントです。湿気をたくさん吸った新聞紙は交換するだけなので手軽ですし、交換した紙は掃除に使ってもOKです。特に梅雨時期や雨の日に履いた靴には新聞紙を活用して、しっかりと乾燥させましょう。

木炭を使ったクローゼット除湿

木炭は昔から日本の家庭で除湿や消臭に使われてきた天然素材です。木炭には無数の小さな穴が空いており、そこに空気中の水分を取り込んでくれるため、湿気対策にぴったりです。使い方はとても簡単で、クローゼットの棚や衣装ケースの中に木炭を袋に入れて置くだけです。おしゃれな布袋に入れれば見た目もすっきりして、インテリアとしても違和感がありません。数ヶ月に一度、天日干しすることで吸った湿気を飛ばせば繰り返し使えるのも経済的です。木炭には嫌なニオイを吸着する効果もあるので、服にカビ臭さがつくのを防いでくれます。天然素材で体に害がないので、小さなお子さんがいる家庭でも安心して使えます。

乾燥剤がわりに使える竹炭の魅力

木炭と並んで人気なのが竹炭です。竹炭は木炭に比べて内部の孔(あな)が多く、より高い吸湿力を持つと言われています。特にクローゼットや靴箱、押し入れなど、湿気がこもりやすい場所に最適です。使い方は木炭と同じで、通気性の良い布袋やネットに入れて湿気が気になる場所に置くだけ。竹炭は吸湿だけでなく、アンモニアなどの嫌な臭いも吸着してくれるので、靴箱のニオイ対策にも役立ちます。また、竹炭は自然素材なので繰り返し使えるのも魅力です。1〜2ヶ月に一度、天日干しをすれば中に溜まった湿気が抜け、吸湿力が戻ります。見た目もおしゃれな竹炭インテリアグッズも多く販売されているので、湿気対策とインテリアを両立させたい方にもぴったりです。

靴に入れるだけでOKなティーバッグ活用術

靴の中の湿気対策に意外と便利なのが、未使用のティーバッグです。ティーバッグの茶葉には湿気を吸収する力があり、靴の中に入れるだけで簡単に除湿ができます。使い方はとても簡単で、市販の紅茶やハーブティーのティーバッグをそのまま靴にポンと入れるだけ。湿気だけでなく、ほんのりとした香りが靴の中に残り、消臭効果も期待できます。雨の日に履いた靴や、長時間履きっぱなしで汗をかいたスニーカーなどにもおすすめです。ティーバッグが湿気を吸ってしっとりしてきたら、新しいものに取り替えましょう。飲み終わったお茶パックを乾かして使ってもOKなので、ゴミを減らしながらエコな湿気対策ができます。

使わなくなった布で作る除湿パック

家にある古布やハンカチを再利用して、オリジナルの除湿パックを作るのもおすすめです。作り方はとても簡単で、重曹や乾燥させたお茶っぱ、コーヒーかす、木炭のかけらなど、湿気を吸う素材を布で包んで紐で結ぶだけ。クローゼットのハンガーに吊るしたり、靴箱の隅に置いたりと、使いたい場所に合わせて大きさや形を調整できます。市販の乾燥剤と違って、見た目もかわいく作れるので、手作りの楽しさも味わえます。使わなくなったハンカチやタオルを再利用すれば、ゴミも減って一石二鳥。お子さんと一緒に作れば、湿気対策がちょっとした工作の時間にもなります。湿気を感じたら中身を取り替えたり、日光で乾かしたりして、繰り返し使ってください。

繰り返し使えるエコな乾燥剤代用品

繰り返し使える珪藻土アイテム

最近人気の珪藻土(けいそうど)は、自然素材でできた優れた湿気取りグッズです。珪藻土は植物プランクトンの化石が原料で、無数の小さな穴が水分を素早く吸収してくれます。市販ではコースターやバスマット、シューズドライやクローゼット用のプレートなど、さまざまな形で売られており、置くだけで繰り返し使えるのが最大の魅力です。湿気を吸ったら天日干しするだけで、吸湿力が復活します。化学薬品を使わないので小さなお子さんやペットがいる家庭でも安心ですし、ゴミも出ないので環境にも優しいのが嬉しいですね。デザイン性の高いものも多く、インテリアとしてもおしゃれに湿気対策ができるので、ぜひ活用してみてください。

布袋入りの重曹パックの活用法

重曹は先ほど紹介したように湿気取りにぴったりですが、繰り返し使いたい場合は布袋に入れてパックにする方法がおすすめです。市販のお茶パックやガーゼ袋に重曹を詰めて口を縛るだけで、クローゼットや靴箱の角に置ける簡単な除湿剤が完成します。吸湿して固まってきたら重曹をほぐして天日干しするか、掃除に再利用して新しい重曹を補充しましょう。布袋にお気に入りの布を使えば見た目も可愛く、吊るして使うこともできます。湿気取りだけでなく、消臭効果もあるので一石二鳥。手軽に繰り返し使えるのが嬉しいポイントです。

再利用可能な木炭と竹炭の違い

木炭と竹炭、どちらも繰り返し使えるエコな乾燥剤ですが、特徴が少し異なります。木炭は密度が高く大きめの孔で湿気を吸い、長時間かけてゆっくりと空気を調湿してくれます。一方、竹炭は木炭よりも内部の孔が細かく数が多いため、より素早く湿気を吸い取る力があります。置く場所によって使い分けるのがおすすめで、クローゼットなど空気の動きが少ない場所には木炭、靴箱のように開け閉めが多い場所には竹炭がぴったりです。どちらも1〜2ヶ月に一度の天日干しで繰り返し使えるので、環境に優しくコスパも抜群です。天然素材だからこそ、安心して家中どこにでも置けるのが魅力です。

電子レンジで復活!シリカゲルの再生法

お菓子などについてくるシリカゲルを繰り返し使えるのはご存じですか?シリカゲルは一度水分を吸っても、加熱することで中の水分を飛ばせば吸湿力が戻ります。復活方法はとても簡単で、耐熱性の袋に入ったシリカゲルを電子レンジで数分温めるだけ。加熱中は高温になるので、火傷に注意してしっかり冷ましてから使いましょう。小袋をいくつかまとめて布袋に入れれば、広い場所でも活用できます。ちょっとしたひと手間でゴミを減らしながら除湿できるので、環境にもお財布にも優しい方法です。ぜひ試してみてください。

繰り返し使える乾燥剤の保管ポイント

繰り返し使える乾燥剤は、保管方法も大切です。使わないときは密閉できる袋やケースに入れて湿気を吸わないようにしましょう。また、定期的に天日干しや電子レンジでの加熱をして、水分をしっかり飛ばすことが大切です。吸湿力が落ちてしまうと効果が半減するので、メンテナンスを習慣にするのがおすすめです。家族で一緒に点検する日を決めておくと、うっかり忘れることもなくなります。繰り返し使える乾燥剤を上手に保管して、長く湿気対策に役立てましょう。

湿気対策をもっと効果的にするコツ

定期的な換気の重要性

どんなに乾燥剤を置いていても、部屋の空気がこもっていては効果が半減してしまいます。湿気をため込まないためには、こまめな換気が欠かせません。特に雨の日や梅雨時期は窓を閉め切りがちですが、晴れ間を見つけて短時間でも空気を入れ替えるだけで、室内の湿気をぐんと減らせます。クローゼットや押し入れなども定期的に扉を開けて空気を循環させましょう。換気扇やサーキュレーターを併用すると、効率的に空気が動いて湿気がたまりにくくなります。普段から換気を習慣にして、乾燥剤代用品と組み合わせて使えば、家全体の湿気を抑える効果がアップします。

家具の配置で湿気を防ぐテクニック

実は、家具の置き方一つでも湿気対策の効果が変わってきます。大きな家具を壁にぴったりくっつけてしまうと、壁との間に空気の流れがなくなり、そこに湿気がたまってカビが発生しやすくなります。特に北側の壁や外気と接している壁は結露しやすいので要注意です。家具と壁の間に5センチほどの隙間を開けるだけで空気が通り、湿気がたまりにくくなります。また、クローゼットの中もぎゅうぎゅう詰めにしないように、衣類を詰め込みすぎないことがポイントです。すのこを使って床との間に隙間を作るのも効果的です。小さな工夫ですが、乾燥剤代用品と併せることで、カビの発生をぐっと抑えられます。

除湿機やエアコンの上手な併用方法

乾燥剤だけでは取りきれない湿気は、家電を併用して効率的に除湿しましょう。特に梅雨や雨の日が続く時期は、除湿機やエアコンの除湿モードがとても役立ちます。部屋干しをするときは洗濯物の下に除湿機を置くと、洗濯物から出る水分をすぐに吸い取ってくれるので乾きが早く、部屋の湿度も上がりません。エアコンの除湿モードも、梅雨時期のじめじめした空気をさっぱりさせてくれます。ただし冷えすぎないように設定温度には注意しましょう。乾燥剤代用品を置いた場所でも、エアコンの風や除湿機の風が当たると吸湿力が高まります。自然の力と家電をうまく組み合わせて、賢く湿気を追い出しましょう。

部屋干しの湿気を防ぐ裏ワザ

雨の日や花粉の時期など、どうしても部屋干しをする機会は増えます。でも部屋干しは湿気がたまりやすい大きな原因です。そこでおすすめなのが、扇風機やサーキュレーターを使って洗濯物に風を当てる方法です。風を当てるだけで乾きが早くなり、部屋にこもる湿気を減らせます。また、できるだけ窓際など換気がしやすい場所に干すのもポイントです。除湿機を使う場合は、洗濯物の真下に置くのが最も効率的です。さらに、重曹や新聞紙などの乾燥剤代用品を部屋の隅に置いておくと、部屋全体の湿度を下げるサポートになります。ちょっとした工夫で、部屋干しの湿気も怖くありません。

まとめてできる!家中の湿気チェックリスト

最後に、家全体の湿気を防ぐための簡単なチェックリストを作っておくと便利です。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 換気はできているか | 毎日短時間でも窓を開ける習慣を |

| 家具と壁の間に隙間はあるか | 壁にぴったりつけない |

| 湿気がこもる場所に乾燥剤を置いているか | クローゼット・靴箱・押し入れ |

| 定期的に除湿機を使っているか | 部屋干しのときは特に活用 |

| 乾燥剤代用品をメンテナンスしているか | 取り替えや天日干しを忘れずに |

このリストを月に1度でも見直すだけで、湿気トラブルをぐっと減らせます。家族みんなで共有して、気づいた人がチェックできるようにしておくと安心です。

まとめ

湿気は目に見えにくいからこそ、放っておくとカビやダニを呼び寄せ、健康や家の資産を損なう原因になります。ですが、今回紹介したように、わざわざ市販の乾燥剤を買わなくても、家にあるもので代用できる方法はたくさんあります。お茶っぱやコーヒーかす、新聞紙や木炭など、使い方を知っておくだけで、エコでお財布に優しい湿気対策ができます。さらに、換気や家具の配置、除湿機との併用など、ちょっとした工夫を積み重ねれば、家中の湿気トラブルをしっかり防げます。これからのジメジメした季節も、身近な工夫で快適に乗り切りましょう。