夏といえばやっぱりスイカ!でも「甘いスイカを選んだつもりが、あれ…思ったより味が薄い…」なんて経験ありませんか?実はスイカには、見た目や音で美味しさを見極めるコツがあるんです。今回は誰でも簡単にできる美味しいスイカの選び方から、プロみたいにキレイに切る方法、さらに甘さを引き出す食べ方まで徹底解説!家族や友達と楽しめるスイカ割りのアイデアや、知っておくとちょっと自慢できるスイカ豆知識もたっぷりお届けします。今年の夏は失敗なしで最高のスイカを味わいましょう!

\話題の商品をランキングでチェック/ 楽天ランキングペ ージはこちら<PR>

甘くて美味しいスイカの選び方とは?

スイカは叩いて音でわかるって本当?

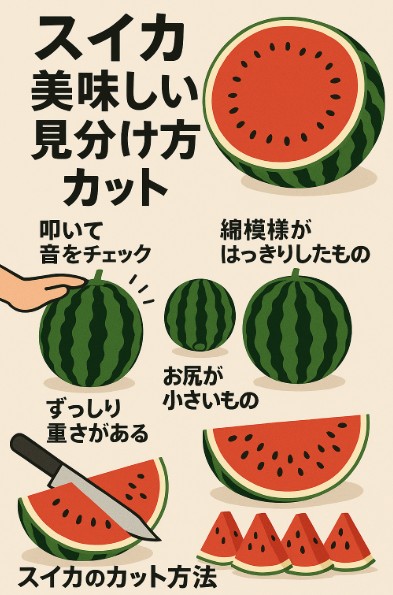

スイカを選ぶときに「ポンポン叩いて音で甘さがわかる」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?実はこれは本当で、スイカの中身の熟し具合によって音が変わるんです。完熟で美味しいスイカは叩くと「ポンポン」と弾むような高めの音がします。逆に未熟なものは鈍い「ボンボン」という低い音、熟しすぎているものは「ドスドス」と詰まったような音になります。ただし、叩き方が強すぎるとスイカを傷めるので、軽く指先で弾くようにすると良いですよ。最近はスーパーでも叩けないことが多いので、可能なら産直や道の駅などで試してみてください。音だけに頼るのではなく、後述する形や模様のポイントも合わせてチェックするのがおすすめです。

形や模様で甘さがわかるポイント

美味しいスイカは見た目でもある程度判断できます。まず形は丸くて均等な球体のものがベスト。形がいびつなものは成長途中で日光や栄養が偏った可能性があり、甘さにムラがあることがあります。また、縞模様も大切です。黒と緑のコントラストがはっきりしていて、模様がくっきりしているほど完熟している証拠。縞模様がぼんやりしているものは未熟な可能性が高いです。さらに持ったときにずっしり重く感じるものは中身がぎっしり詰まっていてジューシー。形・模様・重さの3つをセットで見ると、失敗しにくくなりますよ。

お尻の部分の見分け方が重要!

スイカの底(お尻の部分)を見たことはありますか?スイカのお尻には「つぼ」と呼ばれる丸い跡があります。この部分が大きすぎると、成長の過程で糖分が分散されて甘さが弱いことがあります。理想は小さくて締まっている「つぼ」。さらにお尻を押してみて、少し弾力があるものは熟していて美味しいサインです。ただし、柔らかすぎると熟しすぎている可能性があるので要注意。店頭では手に取って裏をのぞいてみてくださいね。ちょっとしたポイントですが、ここをチェックするだけでハズレを引く確率がぐっと減ります。

スーパーで失敗しない選び方のコツ

スーパーではカットスイカも多く並んでいますよね。カットされているものは果肉の色をよく見て選ぶのがポイント。鮮やかな赤色で、果肉の繊維が均一なものは甘さが強く、シャリっとした食感が楽しめます。逆に色が薄い部分が多いと味にムラがあるかもしれません。また、カット面が乾燥しているものは時間が経っているので避けましょう。丸ごと買う場合は、前述の音や形をしっかりチェックすることが大切です。最近ではQRコードで生産者情報が確認できるものもあるので、信頼できる農家さんから選ぶのもおすすめですよ。

買った後に美味しさを保つ保存方法

スイカは大きいので冷蔵庫に入れっぱなしにしがちですが、保存の仕方で甘さや食感が変わってしまいます。丸ごと保存する場合は、風通しの良い涼しい場所で常温保存がベスト。冷蔵庫に入れると低温障害で甘さが落ちることがあります。ただし、猛暑日は傷みやすいので早めに食べましょう。カットしたスイカはラップでぴったり包んで、乾燥しないように密閉容器に入れて野菜室へ。冷やしすぎは禁物なので、食べる1時間前に冷やす程度で十分です。こうすることでシャリっとした食感と甘さを長く楽しめます。

失敗しないスイカのカット方法

包丁一本で簡単!家庭でできる基本の切り方

スイカを切るとき、どこから包丁を入れたらいいか迷いますよね。まず丸ごとのスイカは縦に半分に切り、それをさらに縦に4等分する「くし切り」が基本です。この切り方なら種の位置もわかりやすく、果肉を無駄なく食べられます。スイカの皮は意外と固いので、大きめの包丁を使うのがコツ。包丁を少し揺らしながら力を入れるとスムーズに切れます。家族や友達とシェアする場合は、さらにくし形のまま2〜3等分すると食べやすくなります。手が汚れにくいように、皮を少し残して持ち手にするのもポイントです。

おしゃれに見えるスティックカット術

SNS映えすると話題なのがスイカの「スティックカット」。一口サイズで手も汚れにくく、パーティーやお弁当にもぴったりです。作り方は簡単で、まずスイカをくし切りにした後、果肉部分を縦横に格子状に切ってから、皮の部分に沿ってカットすればスティック状になります。皮が持ち手になるのでフォークいらず。見た目も可愛くて、子どもも喜びます。冷蔵庫で冷やすときも省スペースで済むので一石二鳥。ちょっとした工夫でいつものスイカが特別感のあるおやつに変わりますよ。

種を少なくする切り方の裏技

スイカを食べているときに面倒なのが種ですよね。実は切り方を工夫すると、種の多い部分を外して食べやすくできます。スイカの種は中心に向かって放射状に並んでいるので、中心から外側に向かって縦に切ると、種の並びが見やすくなります。そして、種が集中している部分だけを切り落とせば、残りはほとんど種なし状態で楽しめます。特に子どもや高齢者には喜ばれる切り方なので、知っておくと便利です。少しの手間で食べるときのストレスを減らせるので、ぜひ試してみてください。

大人数でも取り分けやすいカット法

夏のバーベキューやホームパーティーでは、大人数でスイカを楽しむ機会も多いですよね。そんなときに便利なのが「スイカボール」。スプーン型のくり抜き器で丸く果肉をくり抜くと、一口サイズの可愛いスイカボールがたくさん作れます。見た目も可愛く、子どもから大人まで大好評!冷やしたスイカボールをグラスに入れて提供すると、デザート感がアップします。また、余った皮は器として使えるのでゴミも減らせます。スイカボールは取り分けも簡単で、フォークやピックで食べられるので衛生的です。

食べやすさアップ!皮のむき方テクニック

スイカの皮は硬いので、子どもやお年寄りには食べにくいことも。そんなときはあらかじめ皮をむいておくと、食べやすさが格段にアップします。くし切りにしたスイカの果肉と皮の境目に包丁を入れて果肉だけを外し、一口大に切って盛り付ければOK。お弁当に入れるときも汁が出にくくて便利です。皮をむくことで冷蔵庫のスペースも節約でき、保存容器にもぴったり収まります。少しの工夫で食べやすさが変わるので、ぜひ実践してみてくださいね。

甘さを最大限に引き出す食べ方の工夫

冷やし方で甘さが変わる理由

スイカは冷やし方ひとつで甘さの感じ方が大きく変わるのをご存知ですか?冷蔵庫で冷やしすぎると、甘さが感じにくくなることがあるんです。人の舌は温度が低すぎると甘味を感じにくくなるため、冷たければ冷たいほど良いというわけではありません。おすすめは食べる1〜2時間前に冷蔵庫に入れて、適度に冷やす方法です。丸ごとの場合は冷蔵庫に入れると場所を取るので、新聞紙で包んで涼しい場所に置いておき、食べる前にカットしてから冷やすと◎。また、冷たい水に30分ほどつける「流水冷却」も効果的です。急速に冷やせてスイカのシャリシャリ感もキープされるので、ぜひ試してみてください。

塩をかけると甘くなるってホント?

昔から「スイカに塩をかけると甘くなる」と言われますが、これは本当です。塩を少しかけると、舌が塩味を感じることで対比効果が働き、甘味をより強く感じるんです。ただし、かけすぎるとしょっぱくなってしまうので、ほんのひとつまみがベスト。特に、甘さが物足りないスイカを引き立てるには塩が大活躍します。最近では塩だけでなく、レモン汁やミントを少し添えて味にアクセントをつける食べ方も人気です。夏バテで食欲がないときでも、ちょっとした工夫でスイカがさっぱり食べやすくなりますよ。

スイカジュースにして味わう

「買ったスイカがちょっと味が薄いかも…」そんなときはスイカジュースにしてしまうのもおすすめです。作り方はとても簡単。スイカの果肉を種ごとミキサーにかけて、こし器でこすだけでOK。お好みでレモン汁を少し加えると、さっぱりとした爽やかさが増して夏にぴったりです。さらに、はちみつを少し入れると甘さもアップして飲みやすくなります。冷凍したスイカを使えば、シャーベット風のスムージーにもなります。お子さんのおやつや朝食にもぴったりなので、余ったスイカの活用法としてぜひ試してみてください。

スイカサラダで夏の食卓を彩る

甘いスイカをサラダにするのは意外かもしれませんが、海外では定番の食べ方です。スイカのさっぱりとした甘味は、塩味の効いたチーズやハーブと相性抜群!例えばスイカとフェタチーズ、ミントの葉を混ぜてオリーブオイルをかければ、おしゃれな夏サラダに早変わりします。塩味がスイカの甘さを引き立てて、大人の味わいに。バーベキューやピクニックのサイドメニューにもぴったりです。見た目も色鮮やかでテーブルが一気に華やかになるので、ちょっと変わったスイカの楽しみ方としておすすめです。

食べ残したスイカの活用レシピ

大きなスイカを買うと食べきれずに残ってしまうこともありますよね。そんなときはスイカを使った簡単スイーツがおすすめです。例えばスイカゼリーは暑い季節にぴったり。ミキサーでピューレにしたスイカにゼラチンを混ぜて冷やすだけで、プルプル食感が楽しめます。ほかにもスイカシャーベットやスイカアイスキャンディーなど、冷凍してデザートにすれば余すことなく美味しく食べ切れます。捨てるのはもったいないので、ぜひいろいろ試してみてくださいね。

家族で楽しむ!スイカ割りの楽しみ方

スイカ割りの正しい準備と場所選び

夏の風物詩といえばスイカ割り!家族や友達と盛り上がれるイベントですが、安全に楽しむためには準備が大切です。まずスイカ割りは砂浜や芝生など、柔らかい場所で行うのが基本。コンクリートの上だとスイカが割れにくく、破片が飛び散って危険です。ブルーシートを敷くと後片付けも楽になります。棒はできれば市販の専用バットや木の棒を使い、割れたときにけがをしないように注意を。目隠し用のタオルも準備しておきましょう。場所と道具をしっかり整えておけば、思いっきり楽しめますよ。

安全に楽しむためのルール

スイカ割りは誰でも楽しめますが、棒を振り回すので思わぬケガの原因にもなりがちです。安全に遊ぶためには周りの人との距離を十分に取りましょう。割る人以外は2〜3mは離れて見守るのがベスト。また、順番を決めて割る人を一人ずつにすることも大切です。目隠しをしているので、周りの人が大きな声で方向を教えてあげるとより盛り上がりますよ。子どもが割る場合は力の加減を考えて、軽いプラスチックバットなどを使うと安全です。楽しい思い出を作るためにも、ルールを守ってケガなく遊びましょう。

子どもも盛り上がる工夫アイデア

子どもたちがもっと楽しめるように、スイカ割りにちょっとしたアレンジを加えるのもおすすめです。例えば割れたスイカの中にフルーツを仕込んでおいて、割った瞬間にフルーツポンチになるサプライズ演出も面白いですよ。また、ビーチボール型のスイカ割りおもちゃを用意して、割る練習をしてから本番に挑むと小さな子どもでも安心です。大きな声で応援したり、順番に割る役を交代したりすることで、みんなで盛り上がれます。思い出に残る夏のレクリエーションにぜひ工夫してみてください。

割った後のスイカを無駄なく楽しむ

スイカ割りで見事に割れたスイカ、形が崩れてしまっても美味しく食べたいですよね。割ったスイカはその場ですぐに食べるのが一番ですが、食べきれない場合はラップに包んで冷蔵保存をしましょう。また、割れた果肉はミキサーにかけてジュースにするのもおすすめです。お菓子作りが好きな方はスイカのスムージーやゼリーにしてみるのも◎。ちょっと形が崩れても味は変わらないので、無駄なく楽しむのがスイカ割りの醍醐味です。

後片付けを楽にするポイント

スイカ割りは楽しいけれど後片付けが大変…という方も多いですよね。そんなときはブルーシートや大きなレジャーシートを敷いておくのがポイントです。スイカの果汁や破片が飛び散ってもシートを畳むだけで簡単に片付けられます。また、ゴミ袋を複数用意しておくと、食べ残しや皮を分別して捨てやすくなります。最後に水で地面を流すなど、できるだけきれいにして帰るのもマナーのひとつです。楽しく遊んだ後は、みんなで協力してさっと片付けて気持ちよく終わりましょう。

知って得するスイカの豆知識

スイカの歴史と日本での広まり

スイカは日本の夏の風物詩としておなじみですが、もともとはアフリカが原産の果物です。古代エジプトの壁画にもスイカらしき絵が残っていて、紀元前から人々に食べられていたといわれています。日本にスイカが伝わったのは16世紀頃で、中国から渡ってきたと言われています。当時はまだ貴重な果物だったため、一般庶民が気軽に食べられるようになったのは明治以降。昭和になると品種改良が進み、甘くてシャリっとした食感の国産スイカが多く作られるようになりました。今では全国各地に有名なスイカの産地があり、地域ごとの味の違いを楽しめるのも魅力のひとつです。

スイカに含まれる栄養と効能

「スイカって水分ばかりで栄養は少ないんじゃない?」と思われがちですが、実は夏にぴったりの栄養素がしっかり含まれています。スイカの約90%は水分ですが、ビタミンCやカリウム、シトルリンというアミノ酸が豊富です。カリウムは体内の余分な塩分を排出してむくみを防いでくれたり、シトルリンには血流を良くする働きがあります。また、水分補給と同時にミネラルも摂れるので、熱中症対策にもピッタリ。夏バテで食欲がないときでも、スイカならさっぱり食べやすくて体に優しいんです。ダイエット中のデザートとしてもおすすめですよ。

世界の珍しいスイカ事情

スイカといえば日本では丸いものが一般的ですが、世界には変わったスイカもたくさんあります。有名なのが日本の「四角いスイカ」。これは保存や輸送を便利にするために作られたもので、見た目のインパクトからお土産としても人気です。また、アメリカでは皮が黄色いスイカや、果肉がオレンジ色のスイカも多く栽培されています。さらに、スイカの種を食べる文化がある地域もあり、炒ったスイカの種は中国や中東でおやつとして親しまれています。日本でも最近は種なしスイカが増えていますが、世界にはまだまだユニークな品種や食べ方が広がっています。

スイカの旬と美味しい時期

スイカが一番美味しい旬の時期を知っていますか?スイカの収穫期は地域によって異なりますが、一般的には6月から8月が旬です。特に7月中旬から8月上旬にかけては、太陽の光をたっぷり浴びて糖度が上がるので、最も甘くてジューシーなスイカが楽しめます。産地によってはハウス栽培で早めに出荷されるものもありますが、露地栽培のスイカは自然の恵みを受けて育つため、味に深みがあります。スーパーでスイカを選ぶときは、産地表示をチェックして旬の地域のものを選ぶとハズレにくいですよ。

スイカ農家が教える裏話

スイカ農家さんから聞くと、スイカ作りには意外と手間がかかっているそうです。例えば、一玉のスイカを甘く育てるには適切な間引きが必要です。たくさん実をつけすぎると栄養が分散してしまうため、1つの株につき2〜3玉に絞って育てるのが美味しさのポイント。また、スイカは昼夜の寒暖差がある地域で育つと甘くなるといわれています。農家さんたちは美味しいスイカを届けるために、土作りから温度管理まで細かく工夫しているんです。普段何気なく食べているスイカにも、農家さんのこだわりが詰まっていると思うと、もっと味わって食べたくなりますよね。

まとめ

今回は「美味しいスイカの見分け方からカットの仕方、保存法、楽しい食べ方」まで、スイカを100倍楽しむためのコツをたっぷりご紹介しました。叩いて音を聞いたり、模様やお尻をチェックすることで、甘いスイカを選べる確率がぐんとアップします。切り方や冷やし方、ちょっとした食べ方の工夫で、同じスイカでも味わいが変わるのが面白いところです。夏のイベントに欠かせないスイカ割りも、準備や後片付けを工夫すれば、家族みんなで安全に楽しめます。スイカの奥深い世界を知れば知るほど、暑い夏がもっと楽しみになりますね。ぜひ今年の夏は、この記事を参考に美味しいスイカを味わってみてください!